本計數器由 2018.09.01 起統計 |

背景更換: |

|

長夜

作者:帶子狼

內含比較直白的性描寫和血腥場面未成年人(如果有的話)請在家長陪同下(如果敢的話)觀看主要還是寫的不好,大家湊合看。

版權聲明:隨便用,隨便改,不用通知我,不用署作者名。

天正十八年。

七月初五日。

關東小田原城。

城下町已經在長達三個月的鏖戰中被摧毀大半,而今雖然議和已成,但依然遍地廢墟瓦礫,只有寥寥幾座茅屋還勉強保持完好。

午後的空氣悶熱潮濕,大助坐在茅屋靠門口的地方,把硯台,墨盒和毛筆一一在小几上擺好,最後展開白紙。

牧野家的女兒坐在他對面靠著灶坑的地方,高大的身影有一半隱沒在陰影中。

「我說,你來寫。」牧野家的女兒聲音沙啞,這是多日戰鬥中不斷吶喊的緣故。

豐臣家的大軍圍城之後,她和她的父親與弟弟一樣,穿上盔甲,拿起長槍加入了戰鬥。

她的父親和弟弟都死了,她活了下來。

「小女子牧野稻,行年二十五歲……」牧野家的女兒用一種平靜而沉穩的音調說著。

大助用毛筆在紙上寫下「稻」這個名字時,才想起雖然已經作了十五年的鄰居,他卻直到現在才知道辰太郎的姐姐的名字。

之前人們一直都稱呼她為「牧野家的女兒」。

「……我的父親和弟弟都被豐臣家的人殺死了,故雖然主公大人已經同意開城投降,但我絕不能做豐臣家的家臣。而身為女子,我也無法出奔成為浪人,做讓父親蒙羞的事情。所以我必須這麼做。」

大助寫完最後一個字,把毛筆放下,眨了眨眼睛,他幾天前才年滿十六歲,去年才舉行完元服儀式,比死去的辰太郎還小一歲,並不太清楚自己親筆所寫的這段文字的意思。

大助和牧野家一樣,都是低級武士,他的出身,比牧野家還要低一點。

他的祖父還是農民,父親在生出他之後才被提拔為武士。

而牧野家已經連續三代侍奉北條家了。

因為家裡貧窮,他很晚才開始讀書,頭腦也不聰敏,但因為刻苦努力,勉強能讀會寫。

他端起白紙,把自己剛才寫的這段話又讀了一遍。

牧野家的女兒點點,衝他露出溫柔的笑容。

「真是不好意思,因為我不識字,所以連這種東西還要拜託你來幫我寫。」她伸出手從大助手中接過那張紙。

她的手指很長,指甲很短,和男人的手一樣粗糙,比大助的手大了一倍,卻很靈巧。

她把這張紙仔細地折好,再放回矮几上:「請在這裡再寫上『遺書』兩個字吧。」

大助一筆一劃地寫完了,茫然地看著牧野家的女兒。

「辰太郎的姐姐,這是什麼?」

「是我的遺書。我今晚打算切腹了。」

牧野家的女兒把膝蓋向前挪了一下:「辛苦你了。你餓不餓?」

大助並不太明白自己寫下的東西,但他清楚地明白切腹是什麼意思。

元服的那天晚上,父親把一個武士需要知道的一切常識都傳授給了他。

他想說些什麼,但最後只是茫然地點點頭。

牧野家的女兒把矮几收拾乾淨,然後轉身進了廚房。

過了一會她端出了用大醬湯泡的麥飯,配菜是新鮮的平菇、醃蘿蔔和鹽梅。

牧野家的女兒是嫁不出去的。

人們都這麼說。

她長的倒不醜,但個子太高了,差不多有六尺高,比她的父親高兩頭,比她的弟弟高一倍,比家世相近的年輕武士中,最高的籐井的還高一尺。

她比她弟弟辰之助大十歲,弟弟出生之前,牧野一直把自己的女兒當男人培養,她揮舞起木刀來虎虎生風,在道場裡把先生手中的木刀劈得木屑亂飛。

每次牧野老爺領俸祿時都帶著她,她能一個人扛起三包大米。

大助和牧野家的女兒面對面坐著,默不作聲地吃著飯。

因為打仗,大助已經很久沒有吃飽過了,他嘴巴裡塞得滿滿的,鼓起腮幫子努力咀嚼,伸長了脖子使勁兒吞嚥。

牧野家的女兒微笑著看著他,吃得很慢,但一點都不少。

兩個人吃光了一鍋米飯,牧野家的女兒收拾好餐具,大助站起來。

「辰太郎的姐姐,沒有其它事情的話,我就回家去了。」

已經沒有家了,父親已經戰死了,母親自盡了,那座茅屋裡只剩下大助一個人了。

這場戰爭造成了太多這樣只剩一個人的家庭,還把更多的家庭完全摧毀。

「等一下。」牧野家的女兒站起來。

她真高啊。

大助在同齡的孩子裡是最高的,但還不到她的肩膀。

「還有……還有一件事情。」

辰之助的姐姐猶豫著,咬著嘴唇,手指捻著腰帶上的褶皺:「我……」

「我已經二十五歲了,還是未曾品嚐過男女之事的滋味,就這樣死了,有些遺憾……」她下定了決心一樣攥住腰帶的末端,用力一拉。

「不嫌棄我這粗笨的身體的話,抱我吧。」

粗布衣裙落在腳下。

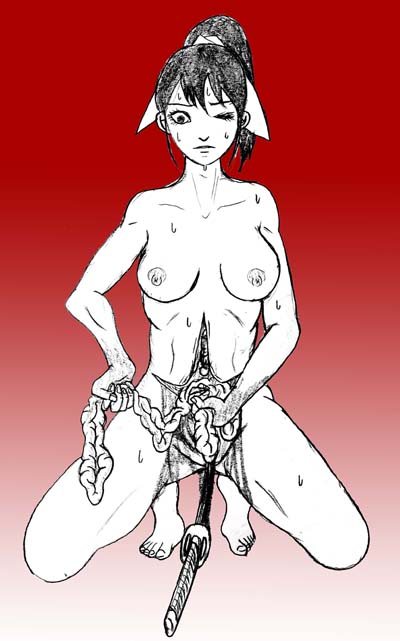

大助目瞪口呆地看著牧野家的女兒,她的眼睛水汪汪的,雙頰緋紅,脖子和雙臂的肌膚是淺褐色,身體的其它地方則白得炫目。

大助感到口乾舌燥,他無意識地挪動腳步,想要逃走,卻走了過去。

牧野家的女兒是那麼的高大,又瘦又結實,沒有絲毫贅肉的腰肢又細又長,乳房下面身體兩側的肋骨一根一根清晰可見,肚子和大腿上的筋肉緊繃繃的。

她蹲下來,解開大助的腰帶,轉眼間就把他剝光了。

大助緊緊地抱住她,兩個人一起倒在地板上。

他的頭腦中一篇空白,鼻腔裡充斥著汗水的氣味。

牧野家的女兒力氣很大,她把大助抱在懷裡,好像抱著一個孩子一樣。

兩個人一言不發,靜靜地探索著彼此的身體。

大助知道男女之事是怎麼一回事,但真正抱女人還是第一次。

他本能地握住牧野家女兒的乳房,那對乳房每一個幾乎都和他的頭一樣大,棕色的乳頭在他的手心底下迅速地變硬。

牧野家的女兒弓起身子,用手握著他的陰莖,把他引導向自己的雙腿之間。

她的陰毛又濃又黑,陰道已經濕潤溫暖,入口卻很窄,她用另一隻手按住大助的後腰,一用力,就把他推了進去。

兩個人同時發出一聲呻吟,大助隨即顫抖了一下,幾乎立刻就射精了。

但他還沒來得及拔出來,就在牧野的女兒體內又硬了起來。

陰道的內壁如同無數潮濕的手指攥住他的陰莖,以一種令人迷醉的方式有力地蠕動著。

牧野的女兒在他身下如同一匹烈馬,劇烈地呻吟和顫抖著。

他含住她的另一顆乳頭,把手指插進她的頭髮裡。

她的頭髮又硬又密,浸滿了汗水。

等一下她就要切腹了。

這個念頭讓他變得更加堅挺。

牧野家的女兒的陰道彷彿變成了一個無底的深淵,好像要把他整個人都吞進去。

十五歲的他和二十五歲的她在地板上摟抱在一起,喘息,翻滾,赤裸的身體上沾滿閃亮的汗水。

最後,她把他壓在身下,跨坐在他身上,自己挺直了身子,一隻手抓著自己的一個乳房,手指陷進柔軟的肌膚裡,另一邊的乳房威風堂堂地上下躍動。

大助用一側手肘支撐著身子,另一隻手摩挲著牧野家女兒筋肉嶙峋的小腹,當他射精時,忍不住緊緊地捏住她的肚皮。

她大聲地尖叫,從喉嚨裡發出混雜愉悅和痛楚的嘶喊,肚皮下的肌肉繃得硬梆梆的,濕潤滾熱的陰道緊緊地裹住他,直到他再也射不出來之後,才在一陣激烈的痙攣中放鬆下來。

外面的天色已經到了黃昏,牧野家的女兒赤著身子為大助綁好兜襠布,再給他穿好衣服,把兩把長刀和用薄布包著的幾十枚永樂通寶塞給他。

「都給你吧,我用不著了。」她彎腰吻了他,熱烘烘的氣息噴到他臉上,硬梆梆的牙齒撞痛了他的嘴唇。

大助迷茫地看著牧野家的女兒,一言不發地抱著這些東西轉身跑掉了。

牧野家的女兒阿稻看著大助的背影消失在一片煙塵之中,默不作聲地回到屋子裡。

地板上有一層汗水。

混著血絲的精液從她大腿內側流下來。

滴在濕漉漉的地板上。

她用腳踩著自己的衣服把地板擦乾。

她用冷水沖掉身上的汗。

阿稻的皮膚並不細膩,不光是手上和臉上,連肚子和大腿的皮膚上都長著一層細細的絨毛。

她用一塊布抹乾自己,只把頭髮用手帕綁好,赤著身子回到屋子裡,從刀架上拿起刀。

這是一把很普通的腰刀,比尋常用的刀短一尺,但比脅差要長,也更重。

刀鞘和刀柄都是沒有裝飾的白木。

阿稻拿著刀,跪坐在地板上,把刀拔出刀鞘。

刀刃保養的很好,也很銳利。

她拿過吃飯用的矮几放在身邊,把大助幫自己寫好的遺書放在上面,然後右手反握著刀柄,左手在自己的下腹上摩挲著尋找適合切入的位置,找好之後,她用力按了按自己的肚皮,然後把刀尖抵在手指尖按著的地方。

做這一切的時候,阿稻的神色都是平靜而從容的。

死需要巨大的勇氣,但對她來說卻好像是件再普通不過的事。

或許只有人生中從無樂趣,並自發地認識到除了死之外再無任何出路的人才會有這種從容。

阿稻略微分開雙膝,讓自己跪的更穩一點,然後把腰刀用力插進自己的肚子裡。

刀尖穿透皮膚和肌肉,刺進腹腔。

阿稻用鼻子長長吸了一口氣,左手按住刀柄末端,更用力地把腰刀往腹腔深處壓進去。

她在戰場上殺過人,知道人肉有多硬,所以選擇刺入的位置是左側腹靠近腰部地方,這裡的肌肉要比腹部中間的位置薄。

刀刃刺入的遠比她像的順利,她清楚地感受到冷硬的金屬割入身體,隨著手上慢慢用力,刀尖緩緩深入腹內。

握著刀柄的手能感覺到自己肉體的彈性和力量,腸子蠕動的感覺順著金屬傳到掌心,阿稻舔了舔嘴唇,兩手攥緊刀柄,把腰刀往下腹右側推過去。

皮肉在刀刃下順暢地分開,刀尖則在腸子裡劃過去,隨著鮮血湧出,阿稻的臉色變得蒼白。

她緊緊咬著牙,微微張開豐滿的嘴唇,從牙縫裡絲絲地呼著氣,脖子上的筋繃得緊緊的。

太疼了,不光是疼,還有肉體受到致命創傷時,基於本能的求生欲而爆發出的危機感。

隨著肚皮上傷口的延長,阿稻肩膀和大腿內側的肌肉不受控制地劇烈抽動起來,可她的手依然很穩。

阿稻的個子大,力氣也大,比男人還大。

她只用手腕的力量就穩穩地握持住腰刀。

肚子裡好像有一股力量要把刀尖頂出來,她小心翼翼地維持著插入的深度,慢慢地把刀刃推到肚臍旁邊。

她的肚臍又圓又淺,臍窩裡的肉結有拇指肚那麼大。

從前常常有人用凸肚臍來嘲笑她,而辰太郎小時候,特別喜歡在被窩裡按著姐姐的肚臍。

阿稻猶豫了一下,才繼續把腰刀推過去。

把刀刃割進肚臍的時候,卻也並沒有更特別的痛楚。

腰刀把肚臍剖成兩半,繼續向右挪動,一直切到右側腹為止。

阿稻鼻翼翕動著,深深吸了口氣,伸直胳膊把刀身從肚子裡拔了出來。

切腹的傷口有差不多一尺長,大大地綻開,青色和粉白色的腸子溢出來,包在一層油汪汪的薄膜裡,還在不停地蠕動著。

阿稻像給滾燙的米飯吹氣那樣撅起嘴唇,用力地喘息著。

劇烈地痛苦讓她感到一陣虛弱,大量的失血令她感到關節酸痛,腦子像灌了鉛一樣沉重。

疼啊,但是沒關係,牧野家的女兒是不怕疼的。

這個想法讓她重新振作起來。

痛苦依舊,但已經變成了感覺中的背景。

阿稻挺直腰桿,抬起屁股,膝蓋頂著硬梆梆的木頭地板,直直地跪起來。

她抬起胳膊,把腰刀血淋淋的刀尖對準自己的上腹部,就在胸骨末端稍稍往下一點的位置。

「哎嗨!」

隨著一聲並不很高的吶喊,她重新把刀尖刺進自己的身體。

刀刃準確地刺入上腹正中間,阿稻用左手壓住刀背,使勁往下按。

刀刃切開皮膚和肌肉時是沒有聲音的,可她卻彷彿聽到了身體分開時發出咯吱咯吱的聲音。

之後她意識到這是自己咬緊牙齒時發出的聲音。

濕乎乎的刀刃又一次壓到了肚臍的邊緣,這一次阿稻沒有絲毫停頓,一口氣就切了下去。

上腹部一下子打開了,冒著熱汽的腸子忽地從身體裡湧出來,阿稻沒有管自己的腸子,繼續把刀身壓下去。

刀刃割開她的下半個肚臍,繼續向下,割開皮膚和肌肉,一直深入到她被血染紅的茂密的陰毛叢中。

整個健美的腹部被漂亮的十字形切開了,阿稻瞪大了眼睛,眉毛幾乎豎起來,兩腮的肌肉劇烈地顫動著。

讓已經變得熾熱的刀尖繼續在自己的下腹中深入,半滿的尿脬幾乎是在體內爆裂開的,刀尖刺進子宮時她發出了抽噎一般的呻吟,刀刃割開陰毛叢生的陰阜,刀身一直滑進陰道中。

腟壁在劇痛之中本能地痙攣,緊緊夾住了沉重的刀身。

阿稻鬆開手把腰刀留在身體裡,一屁股重新坐在自己的腳跟上。

肚子上的十字型切口已經成為一片狼藉的血海,強韌的肉體依然頑固的不肯死去。

阿稻用左手扒開肚皮上的傷口,把右手深深地插進腹腔裡。

滑軟黏膩的腸子滾燙地裹著她的手,她抓住一根腸子把它從傷口裡粗暴地拉出來,然後把左手也伸進肚子裡,抓出另一把腸子。

內臟的粘液滲進指縫裡,油膩膩的很不舒服。

她把腸子扔在兩腿中間,在大腿上擦了擦手指,疲憊地喘息著。

空氣裡瀰漫著新鮮內臟的腥臭氣味,阿稻揮揮手,趕開幾隻在自己腸子上面盤旋的蒼蠅。

腰刀噹啷一聲落在地板上,下半身的肌肉因為缺血壞死而鬆弛了。

阿稻覺得嘴巴又乾又苦,她舔了舔嘴唇,艱難地撿起腰刀。

手指好像也不聽使喚,她握住刀柄,把刀尖頂在自己的喉嚨上。

牧野家的女兒阿稻,穿上盔甲上了戰場,初陣的第一天就斬殺敵將兩人,足輕五人。

牧野家的女兒阿稻,把戰功讓給了弟弟。

女人要戰功做什麼,難道還想成為武士?

牧野家的女兒阿稻,比男人還要厲害。

但是,失去了可以依靠的男人,女人在這個時代是無法獨自活下去的。

阿稻把刀尖插進自己的喉嚨,一直往裡,直到刺穿脖子,直到腰刀的護手都貼上下巴。

以武士來說,比男人還要優秀的阿稻,在小田原城開城的前夜,因為走投無路自殺了。

人們甚至不會承認她是切腹的,因為就算是最厲害的武士,也沒辦法像她這樣切腹。

她究竟要用如此慘烈的死法表達什麼呢?已經沒人知道了。

不會有人在意她的死。

六天之後。

七月十一日,北條家的當主,大名北條氏政在城下侍醫田村安清邸中自盡,由四弟氏規介錯,享年五十三歲,法名慈雲院殿勝巖宗傑大居士。

氏政死前的最後一餐,也是湯泡飯。

他只是用扇子在肚子上比劃了一下,就被砍下了腦袋。

【終】