本計數器由 2011.01.20 起統計 |

背景更換: |

|

白玫瑰

作者:石硯

像每次一樣,今天行刑照例是我和三個助手蓋茨、漢克和貝克來作。

自從引進了這架斷頭臺,每次的工作就輕鬆多了。

如果說那些該死的法國佬還有什麼值得一提的東西的話,那就是他們的葡萄酒和斷頭臺。

過去用絞架行刑的時候,犯人常常很長時間在上面掙扎,死狀也猙獰恐懼,就算是我這樣幹了二十多年的老劊子手也總有些心悸的感覺。

現在好了,用法國佬這東西殺人確實效率很高,這不是,四個翩翩少年「咔咔嚓嚓」就完了,連捆綁帶處理屍體總共不到二十分鐘。

這些犯人是屬於一個叫「白玫瑰小組」的反政府組織成員,全都是柏林的大學生。

我不管什麼政治,不過他們竟敢反對第三帝國,竟敢背叛德國,那就的確是該死了。

這個小組一共有五個人,全都判了死刑。

剛才殺掉的是其中的四個,都是二十來歲的小夥子,個個都很英俊,也都死得很平靜,不像有些犯人那樣又哭又鬧,所以行刑過程非常順利,現在該是最後一個了。

漢克打開兩重鐵門,叫了一聲:「下一個。」

由兩名女看守送進來的是一個女犯,大約二十三、四歲的樣子,褐色的齊耳短髮,褐色的眼睛,鼻子上有幾粒淺淺的雀斑,雖然多少有些憔悴,但仍然非常漂亮。

中等身材,不胖不瘦,上身穿一件棕色的呢外套,下身是及膝的花格呢裙,腳上穿半高筒皮靴,這是柏林典型的學生裝束。

她看上去像是有心事,目光遊移不定,犯人臨刑前常有這樣的表情。

女看守出去後,漢克重新把門關上,房間裡就只剩下她和我們。

房間的一邊是巨大的斷頭臺,半個成年人重的刀頭已經升上去了,放犯人身體的搖板已經斜倚在底座的一端。

漢克抓著胳膊帶她過來,讓她站在斷頭臺邊,我和其他兩個人正在這裡等她。

她顯然注意到了靠在牆邊的一長溜兒大木案子,雖然在暗影中,仍然可以看到上面仰躺著四個赤裸的無頭男屍。 我看到她的身體微微有些顫抖,但絲毫也沒有反抗的跡像。

我走過去,聞到她身上淡淡的煙草味,這是德國的傳統,犯人行刑前可以吸最後一支香煙,那氣味很淡,令我猜到她本來是不吸煙的。

我輕輕地去解她外套上的釦子,她猶豫了一下,便又恢復了原來的樣子。

剛發明斷頭臺的時候,法國女人還都穿那種露肩的裙子,由於沒有衣領,所以斷頭非常方便。

現在已經是二十世紀三十年代,工業革命使全歐洲人的生活發生了巨大的變化,那種大裙子現在只有在上層人的晚宴上才偶而見到,女人們也開始穿襯衫,這對斬首多少有些妨礙,所以刑前必須進行處理。

現在是戰爭時期,所有的物資都應被節約,犯人要死了,衣服對她們並沒有什麼意義,與其用刀割掉她們的衣領,還不如乾脆給她們脫下來,讓她們光著身子受刑,何況她們的屍體最終也要送到有關機構去搞研究,根本用不著再穿什麼衣服,倒是我們這些窮困聊倒的劊子手可以把那些衣服拿回去穿,或者拿去賣錢。

解開外套,她裡面穿的是一件深色的針織低領衫,蓋茨給她打開手銬,把外套脫下來,接著,站在她身後的貝克則把針織衫從她的裙子裡抽出來,向上拉去。

她非常合作,自己舉起雙手讓他把她的衣服從頭上脫下去,裸露出上體細膩的肌膚,貝克又從後面解開她的乳罩帶子,把她的上身兒徹底剝光。

然後,她的雙手被拉到背後,用繩子捆起來。

柔和的燈光下,她的乳房泛出一股微紅的光,十分誘人。

蓋茨和漢克一左一右抓住她的胳膊,把她扶到搖板跟前,面對搖板站著,貝克則從她背後伸過手去,解開釦子,讓她的裙子順著雙腿滑落到地上,然後抓住三角內褲的褲腰,一下子拉倒她的腳踝上。

她緊閉著眼睛,一動也不動。

貝克把她的兩隻腳踝也捆住,又拿出一個銜口球給她帶上,她起初不肯,最後還是接受了。

這時,蓋茨和漢克才拉著她的胳膊讓她的身體趴在斜靠著的搖板上,頭恰好從搖板上沿露出來。

貝克負責用搖板上的皮帶把她的胸、腰、大腿和腳踝綁牢在搖板上,然後他拿來一根兩指粗,手掌長的一根黑色圓木棒。

她看著那東西,臉上露出恐懼的表情,拚命搖著頭,被堵著的嘴裡發出「嗚嗚」的聲音。

漢克是他們三人中最和善的一個,對犯人刑前的所有說服工作都由他來幹。

他告訴她,犯人行刑前多會因恐懼而大小便失禁,木棒是為防止她們出醜用的,她這才十分勉強地轉過臉去,讓貝克將那東西從她的肛門直插進去,直到幾乎全完沒入她的身體。

下面該是我的工作,我站到斷頭臺的另一端,將一個裝了多半下兒鋸末的竹筐子放在地上。

然後蓋茨和漢克將搖板放平,順便把她的裙子、內褲和鞋襪全都脫下來,再將她順著導軌推過來。

那姑娘面朝下趴著,突然變得歇斯底里起來,被綁緊的身體開始用力地扭動,頭也拚命抬起,鼻子裡發出驚恐的哼叫。

貝克雙抓住她的頭向下按,讓她的脖子落進下匣板的半圓槽中,蓋茨而則過來將上匣板放下來,將她的脖子卡住。

這時,她又突然變得十分安靜,抓住她頭的貝克也不顯得那麼費力了。

蓋茨和漢克從那邊又將姑娘向這邊推了推,讓她的頭盡量伸得長些,她的下頜正好越過了鋒利的下刀座大約一個手指的樣子。

這是最佳時機,我用力拉了一下斷頭機的釋放把手,轟的一聲,半個成年人重的上刀座從四米多高的滑道上落下來,只是一瞬間,那姑娘漂亮的人頭便落進了下面的竹筐中,鮮紅的血從下刀座的下面「嘩啦啦」地流到地上堆著的一大堆鋸末上。

我並沒有著急把上刀座重新拉起來,因為她的血會從頸動脈中噴出來把我和貝克弄髒。

我將人頭從筐中拿起來,那女孩的眼睛睜得大大的,茫然地看著我,似乎不相信自己已經脫離了軀體。

我對她說:「好了寶貝,一切都結束了,您該睡了。」她好像聽懂了我說什麼,費力想閉上漂亮的眼睛但沒有作到,我幫她合上眼睛,然後把她放進一個籐編的長條箱子的一端。

這時,下刀座下面已經從涓涓溪流變成了斷續的滴流,我知道血放得差不多了,這才同貝克轉到那邊去,那姑娘漂亮的裸體靜靜地趴在那裡,細長的手指還在從緊握狀態慢慢地伸展過程中。

他們將她扶到搖板那邊去的時候,我已經開始來到這邊作準備,所以沒有看清她下體赤裸的樣子,現在才有充裕的時間去仔細欣賞。

她的身體靜靜地趴在那裡,全身繃得直直的,修長的雙腿因腳踝被捆住而並得緊緊的,兩隻纖細的手被捆在背後,軟軟地放在半球形的屁股上。

她的膚色本來就淺,現在血流光了,就顯得格外白皙。

我走過去,用手輕輕捏捏她的臀部,那肌肉軟軟地,充滿彈性,仍然保持著本來的體溫,兩塊臀肉間還夾著那塊黑色的木棒。

她身體下面的搖板濕了一大片,泛著尿味,那是她在刑前因巨大的恐懼大小便失禁造成的,還好事先在她的肛門中插上了那根木棒,否則清理起來可要麻煩得多了。

我給她解開手腳上的繩子,然後讓三個助手把她抬到旁邊的木案上,那是專門用來清理屍體的。

蓋茨和漢克負責清理斷頭臺,貝克和我則負責清理女屍。

我們拿起酒精棉球,開始從纖柔的雙腳向上擦洗。

我們幹得很仔細,因為那年輕女性溫暖的肉體使我們不願過早地完事。

我們用了較多的時間為她擦洗屁股,因為插著木棒的肛門還是非常需要認真清理的。

擦過背面,我們把她翻過來擦洗身體正面。

仍然先從腳部開始,仰臥的身體更方便清理,我們一顆一顆仔細擦淨她的每一個腳趾,然後是小腿和大腿。

她的小腹是扁平的,陰阜高高的,生著褐色的茸毛,陰毛不多,所以大陰唇的前結合顯露得非常清楚。

我們沒有繼續向她的陰部進發,轉而從她的上體繼續工作。

她的頭已經被切掉,留下大約一英吋半長的一段頸部和一個整齊的斷面,不過,由於她的皮膚仍具彈性,所以斷口的皮膚收縮到了脖子根,頸椎、氣管、食道和頸動脈都露在外面,隨著屍體被搬動,仍不時有一點兒鮮血從頸動脈中被擠出來。

我們先將一大團棉花堵在創口上,然後用醫用膠布粘牢,這樣,即使再有些許血液流出,也會被棉花吸收,不會再把屍體弄髒,然後我們才開始清洗她的上肢和其他部分。

她的乳房比起已經有生育史的同齡人來說顯得小了些,像兩隻沒有把手的咖啡杯那樣扣在胸前,原本粉紅的乳頭已經失去了血色,但雙乳仍然十分堅挺,用手按上去彈性十足,由於在斷頭臺上,她的乳房緊貼在搖板表面,所以沾滿了她自己的血,此時已經有些乾涸了,擦起來有些困難,我們也希望這樣,因為那就可以為自己找到理由花多一些時間在上面。

洗過胸部又繼續向下擦洗她柔軟的腹部、髖部,最後是陰阜。

我們把她的兩條腿分開,讓她的陰部充分地暴露出來,儘管兩條大腿已經幾乎呈極限分開,她肥厚的大陰唇仍緊緊地夾在一起,中間只留著一條窄窄的縫隙,一看便知道還是個處女,我們仔細地把她的陰唇分開,裡面的小陰唇薄薄地呈深褐色,但因為缺血已經有些灰白,陰道口也變成了灰白色,被一片厚厚的肉膜半掩著,「果然是個處女」,我自言自語地咕噥著。

「什麼?」貝克問,他沒聽清我在說什麼。

「沒什麼。我說她還是個處女。」

「我看是的。」貝克同意我的判斷。

聽到議論,剛剛清理完斷頭臺的蓋茨和漢克也湊過來看著我們給那姑娘擦洗陰部。

「確實是處女。」漢克也作出了判斷。

「肯定是。」蓋茨十分認真地說。

我們用了大約十分種才擦完她生殖器上的每一片摺皺,最後結束了清洗工作。

我拿過原來拴在她手銬上的小木牌兒,那上面有她的名字和其他資料。

「女,24歲。」我瞥了一眼上面的字,才沒有心情去問她的名字,我們感興趣的只是她是女人,而且非常年輕漂亮。

貝克遞給我一根大約一英尺長的細鋼絲,然後幫我分開她的大陰唇,露出裡面的一切,我用那鋼絲穿過她的陰蒂,再從小木牌的小孔上穿過後擰緊,行刑結束後,驗屍官會根據那個木製標籤來填寫死亡證。

蓋茨和漢克過來把她抱起來,放進那個裝著她人頭的藤箱中。

接著我們便一人一個去處理那四具男屍,三下五除二就弄完了。

這時我們都笑了,因為我們發現,其實清理一具屍體原本不需要那麼長時間的,不過誰讓她是漂亮的姑娘呢。

姑娘們的身體實在是太複雜,太難弄了,誰也不敢保證下次不會花太多的時間。

就連那個驗屍官不是每次都要花上半個小時的時間,才能確認一個沒了腦袋的姑娘已經死亡嗎?

管他呢,誰讓她背叛第三帝國呢!

**********************************************************************

附:

索菲‧紹爾生平(石硯翻譯)

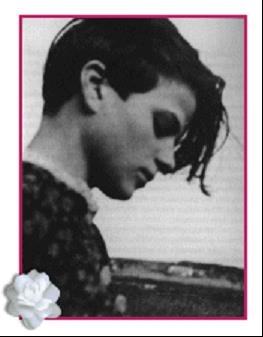

索菲‧紹爾

1921.5.9~1943.2.22

以下資料複印於名為「白玫瑰」的白玫瑰小組原始資料。

索菲‧紹爾於生於1921後5月9日,在五個孩子中排行第四,她的父親當時是Forchtenberg am Kocher的市長。7歲時進入小學,輕鬆地渡過了無憂無慮的童年時期。

1930年,她們家搬到Ludwigsburg,兩年後又搬到Ulm,在那裡,她的父親經營一個商務顧問事務所。

1932年,索菲開始在一所女子初中就讀。12歲時,正如大多數同學一樣,她加入了希特勒青年團。

她由最初的狂熱逐步變為持批評態度。她從的父親、朋友、包括她的一些老師那裡得到了完全不同的政治觀點。這種政治態度現在成為了她擇友的基本準則。而1937年她的哥哥和朋友們的被捕更對她產生了強烈的影響。

她具有繪畫的天賦並開始接觸一些所謂「腐化墮落」的作品。作為如饑似渴的讀者,她開始對哲學和神學產生了強烈的興趣,並逐漸代替了國家社會主義。

1940年春,她中學畢業了。她的畢業論文是《推動搖籃的手推動著世界》。因為喜愛孩子,她在Ulm-Sflingen的Frbel Institute當上了一名幼兒教師。

在選擇這份幼教職業的同時,她還不定期地在'Reichsarbeitsdienst'(國家勞務部)服務,因為只有這樣她才能上大學。這是一個錯誤:從1941年開始,她不得不在Blumberg以一個保育員的身份從事附加戰爭服務。她開始考慮並實施對勞務部準軍事化生活制度的消極抵抗。

1942年5月,她才終於能夠經學生的身份在幕尼黑大學就讀生物學和哲學。她在同一所大學學醫的弟弟漢斯將她介紹給了他的一些朋友。

盡客這個由朋友組成的團體最終因政治而出名,最初卻只是為了分享對藝術、音樂、文學、生物學和哲學的熱愛,登山、滑雪和游泳也是很重要的內容。

他們經常在一起開音樂會、遊戲和講演。

在幕尼黑,索菲認識了一些藝術家、作家和哲學家,特別是Carl Muth和Theodor Haecker對她的基督教信念有著重要的影響。

第一位的和最重要的一點,就是在獨裁的統治下應該怎樣實現個人的行為準則。

1942年暑假,索菲‧紹爾不得不在建於Ulm的一個冶煉廠從事戰爭服務。與此同時,她的父親因向一個僱員發表批評希特勒的言論而被投入監獄。

1942年初夏,索菲還參與了白玫瑰傳單的印刷和散發。

1943年2月18日,當她在幕尼黑大學第六次散發傳單時被捕。1943年2月22日,索菲、她的弟弟漢斯和他們的朋友克裡斯多芬‧普羅布斯特被判死刑,並在幾個小時後被用斷頭臺處決。

監獄工作人員也對她從容赴死而感到由衷佩服。